…

—— 日本摄影师木村肇

《Snowflakes Dog Man》木村肇

◪

作者:邸翩 / 艺术家

毕业于广州美术学院

现为儿童绘画创意导师

unifam

“快走!”姆丽说。好像她从来就只会说这一句话一样。

“您们是行动部的人。”我说。

“不,我是服装部的成员,而朱尔则是营养部的。这不是我们的衣服,要想在这个时间里自由行动,有一套这样的衣服必不可少。”姆丽边说边递给我一个口罩,口罩上有一个在高速旋转的换气口,这个东西我从来没有见过。“把这个戴上。”姆丽边说也边把挂在自己脖子上的那个口罩戴上。

这个换气口不到两秒钟就让空气变干净了,孢子粉造成的昏眩正慢慢退去,但现在我们谁都说不了话了。姆丽示意我跟着她,但她们还没给我解释其他的细节,例如为什么我必须跟过去,又或者是我该如何挽救我那已经失去控制的命运。

“如果所有人都从十层高的悬磁轨道跳下去,你会跳吗?”这是我脑海中出现的第一句话。没错,一个莫名其妙的假设。其实这不是假设。

传说中一位名叫Orpheus的神,为了追寻他的激情,穿过了地狱之门,但在最后一刻失败了,并永远失去了他的所爱。但我将要失去的爱是什么呢?我那苍白的公寓?蒸汽浴室?还有送餐口送来的膳食?似乎都不是。

此刻广场的另一边,做梦日的乐声响彻帷幕,欢呼声、叫嚣声、长叹声、还有魏玛激昂的引导声此起彼伏,但最为响亮的还是我急促的呼吸声。统一蘑菇的诡秘光线里,所有的成员都已经如痴如醉了,各种奇异的幻象会在眼前飞过,那些潜意识里的,那些来自基因里的古老记忆和日常生活中的种种,纠缠出一幅幅不合乎常理、失去重力、失去逻辑、失去透视的画面。每吸一口气都像在宇宙中滑行,清水泥的地面变成了棉花;从来没有游过泳的人会觉得自己快要被淹死,当终于放弃挣扎的时候又马上获得了一种从未有过的愉悦和幸福;声音变成了活的,不像是在三维的空间里,空间的维度也变了,声音好像从外太空转了一圈又回到你的耳朵里,你还能依稀看见声音划出的椭圆弧度,或者你可以伸手去抓它,它被你扭曲成不同的曲线,最后变成了一些透明的结晶物。这是后你会发现光线让所有东西都变得太亮眼,所有的地方都在闪着光,仿佛不止七种颜色,有很多在维度以外的细小颜色,定眼看去时它们消失不见,斜目而视时会发现它们全部躲在你脑袋的后方。我们每个月都要经历一次这样的奇观。

从C21号与C22号发声铜管的后方绕过去,走不远就是营养部的大楼。我们绕开门口的扫描器,去到大楼的后方,大楼和大楼之间形成了一条狭长的巷子,朱尔拿着一个扁平的圆形东西在大楼的墙面上滑动了一下,一扇隐秘的门就悄无声息地打开了。我从来不知道营养部的大楼里全是秘密通道,四通八达。但我也太傻了,我早应该想到统一家庭根本就是建设在这些通道上面的,不然那些营养药丸、每日膳食,是怎么输送的。我只能看到那些我愿意相信的事情,谁都一样吧。过去大概谁都听过那个古老的故事吧,一头马戏团里的大象,从小被一根绳子绑在一条木桩上,年幼的它力气太小了,它无法挣脱绳子的束缚,于是它就决定相信自己是永远都被绑在木桩上的。许多年之后它长大了,只需要一蹬腿就可以摆脱绳子和木桩,但这时的它已经不愿意再尝试了,它十分相信自己是永远被绑在木桩上的。如同我,还有其他的成员们,从来不曾想过绕到大楼的后面去看看,悬磁轨道将所有的路线都规划好了,我只需要走出公寓的大门,在扫描器上扫描手环,悬磁轨道就会将我送到我该去的地方,我甚至完全排除了我可以在统一家庭里在另一条路上行走的可能性。这也未免太荒唐了。

“我们要快,一共只有一个小时。跟着我往下走。”姆丽脱下面罩对我说,我也脱下了我的。

我们沿着一条很深很长的楼梯往下走——不是悬磁轨道——是古老的楼梯,我想这条楼梯大概通往通往统一家庭的心脏,营养部紧邻中心广场,从地理位置上看,刚好就是人体心脏的位置。越往下走就越能听到营养输送管道的运行声,一开始是细微的,后来变成了刺耳的回响。它们像血管一样在这个地下空间散开。慢慢地,回响变得空灵可怕。不知道蘑菇孢子粉之旅和我现在经历的状况比起来,哪个更真实一点。离奇的事情这个星期以来都不曾停止过,也许这都是停止服用统一蘑菇之后出现的幻觉,幻觉总是那么真实,每一个统一蘑菇的梦都真实得让我怀疑那是平行宇宙中的另一个我。在我的统一蘑菇梦里,有一个自由之岛,那是我给它取的名字。虽然岛上只有我一个人,但却并不孤单,那些浅绿色的低矮灌木和可爱的蘑菇,它们就像有生命一样。小湖里的精灵在月亮的柔光中沐浴,我就在一旁看着它,它向我招手。我静静地凝视着这个美丽得几乎让我窒息的世界,胸口的幸福一阵一阵地荡漾,时间仿佛永恒而冗长,无边无际。

“那些孢子粉就是从营养部里发射出来的。在营养部的温室里,我们每一个月都要培养出上万顿的统一蘑菇。”

“你说什么?”朱尔说完话好一会,我才意识到她在跟我讲话。

“要上万顿的统一蘑菇,才能提炼出每个月的做梦日所需的孢子粉。”朱尔提高了音量补充说,她以为刚刚是噪音让我没听见她说话。

“我想知道我要做什么?”我问。但这也许不是一个问题,它只是一个对自我的质问。这一个星期以来我从来没有决定过自己需要做什么,种种看似选择的行为,其实并没有任何选择的余地,我的每一个行为都是基于指令的反应,而这个反应只能有一种样式。就拿对姆丽和朱尔发出的这张纸条的邀请来说,思考的过程并不重要,无论进行过怎样的思考,我最终还是会过来,不然我还能怎样?继续回去过我的生活又假装什么事情都没发生吗?这显然已经不再可能了。举报这张纸条也不可能,谁会那么傻拿着一张写着“你似乎是一位很不寻常的成员”的字条去找行动部呢?这就意味着你必须向行动部和统一终端解释自己为什么会让人感觉不同寻常,尽管有这种想法的人只是一个发了疯的成员。再者走到C21号与C22号发声铜管之间这个要求并不难做到,简单要求的迷惑性在于它会对其之后还会发生的事情只字不提。而新的生命篇章就在这里展开了,有些事情我们不愿多想,因为在不远处潜伏着的那个未来似乎恐怖而又让人沮丧。假装不知道要比我告诉自己接受纸条的邀请意味着我会几分钟、几小时、几天、几星期或者几年之后化为乌有,要容易得多。生命就像是一道看不见的暗流,每个人被暗流推着往前、往下、或者往一个永恒的毁灭。你以为你能在这道暗流中突然停下、逃开、转身离去或者逆流而上,但其实不能,你只能在每一个暗流的分叉口选择自己该漂向何方,而一旦你选择了,你也就再也回不去另一条路了。你所选择的,跟你所没有选择的,完全是两种不一样的生命。

我们沿着这条楼梯继续往下走,空间变得开阔了,如果每一次生命的转换有什么标记,我想这里就是,这意味着我不能再回去安享统一家庭给我的细致呵护了。

“在于你的选择。”姆丽说,“去我们将要去的地方,然后你告诉我你要做什么。”

我只是笑。这是我的回应。我想起魏玛的笑。我已经没有了选择,或者我从来都不能做选择,不是吗?如果某个选择完全是基于先前的原因来决定,那么它当然不是一个自由的选择。在某一天也许我会跟姆丽讨论关于“选择”的问题,但不是现在。一丝轻轻柔柔的微凉的风拂过我的头发,这个感觉有点熟悉,我闻到一些奇怪的味道。我用力地吸了几下。

“你也闻到了?这是泥土和青草的味道。”朱尔说。“来自帷幕以外的世界。”

“啊?”我看着她,“这,不可思议!”

“一开始我也不相信,直到我在营养部的样品间看到那些从外面世界来的蘑菇。那蘑菇上带着的土闻起来和这个味道一样。”朱尔说。

“你的意思是有人从外面世界把蘑菇拿进来?”我的声音在空间里回响。

“嘘!轻点儿声……看起来是这样,这些总该不会是保存了100年的新鲜蘑菇吧。”朱尔耸耸肩。

“为什么从来没有人提起过这件事,我是说,我们还跟外面世界有联系,总该有谁知道吧,但从来没有人说过。”我努力压制住不让自己尖叫,而我想尖叫,因为愤怒。“电幕上说外面的世界早就被破坏了,不复存在了!”

“我们这个世界,和帷幕以外的世界,从来未被真正隔离过,许多人都知道,但他们不会说,被蒙骗的是我们,这是他们的目的。”姆丽说

“他们是谁?”我问。

“‘他们’是谁,这不是显而易见吗?那些看起来跟我们长得不一样的人,难道你真的觉得‘他们’跟‘我们’是一样的吗?或者说你真的相信关于终极的平等的鬼话?”姆丽说。

“我们跟我们所生产的是一样的,我们只是产品,而产品本身又会生产产品。”朱尔说,“如果我们所有人都一直幸福快乐,那么也就不会去思考这些问题。这整个世界,是你的摇篮,也是你的陷阱。我们的思想受制于我们所使用的语言,每件事都被描述得和平美好,每个行为都被安排得有条不紊,于是你没办法想象任何跟逃脱有关的事情,你的思想本身就决定了你根本逃不出去。”

“或者让你有其他选择。”姆丽补充说。

空间很大,光线很暗,好像任何人任何事物都能在这个空间里藏起来。如果有谁此刻正在黑暗中观察着我们,我们也不会察觉,所有的管道都可以提供很好的掩护。我们继续向前走了一段路,然后停下来,面前是一堵古老的铁门,看上去有一定的年月了。朱尔先敲一次、然后是接连两次的敲击声,随即门打开了,一位男性成员的小眼睛透过门缝注视着我们,有这么一双小眼睛,他大概是跟姆丽同一个批次的,或者更早一些。门里面灯光昏暗,看起来像是一个仓库,柜子上摆满了各式各样的玻璃瓶,中央有一张简陋的木质大桌子,围着桌子坐着两个人,一个女性成员和一个长得跟我们不一样的男性早期成员。加上姆丽、朱尔和我,现在这个空间里一共有六个人。

“这就是那位亚丽丝。”姆丽说。

那位穿着白色长袍,没有头发,戴着一副圆形眼镜的早期成员面带微笑地看着我,他皮肤紧致而闪亮,眼睛深邃而闪亮,我不禁又想这张脸究竟多大了?怎么也超过80岁了吧?只有接近统一零年的成员才会长成这个样子——身材魁梧、五官突出,眼睛里装着说不完的故事。

“你好呀!亚丽丝!见到你真高兴,我是天鹅。”这个人说。

“我们还有47分钟”朱尔说。

“这是什么?我是说这里。还有,你们……”我说。

“同盟会的分部。像这样的分部还有好几个,我们在每个做梦日都会举行一次例行聚会,或者还有一些基于突发事件的小型聚会,如你所见,这些聚会都是秘密进行的,而目的就是要最终摆脱统一家庭对我们的控制,最终实现真正的终极平等。”

我亲爱的未知的读者,你是否已经感受到了,每个人说的话都在相互矛盾,语言的乔装得暗晦又狡猾,每一句话都试图在控制思想。或者不妨这样说,每一种控制都企图通过自身的努力来抢夺它的被控制者。于是所有的语言听起来都变得怪异和无法忍受,最有可能的是,我们只能摆脱一种控制,而又掉进另一种控制之中。

我耸耸肩,“那么好吧,我要做什么?”

“如果还在过去那几个月,你会在每次的聚会领到干扰素,这样就能确保你不服用统一蘑菇而又不会发疯,并且你会知道应该怎样处理掉那些没被服用的蘑菇。有时候你可以在悬磁轨道上将它们交给某个行动的成员,或者在午餐的时候将它们留在餐盘中,同盟会的营养部成员会将它们收走,而目前为止最简单的做法是将它们藏在蒸汽浴室里,行动部的成员会过去将它们全部收走,而这个做法你已经做了。”天鹅说。

我几乎已经忘了这件事,这几天来发生了太多的事情,我已经顾不上去疑问这些蘑菇的去向了。我看着天鹅,充满了疑问却不知道自己应该问些什么。

“也许你不知道行动部的人一直在对成员们进行抽查?他们会走进成员的公寓里,看看他们是否藏了什么违禁品,或者有什么迹象表明他们在过着一种偏离统一家庭所设定的轨迹的生活。一旦发现什么异样,行动部就会上报给统一终端,接着这个成员就会被密切监视,到了证据足够充分的时候,这个成员就会被带走。”天鹅说。

我点点头。就像442AP那位成员一样,在某一个晚上被带走。我看着天鹅,等着他继续说话。

“所以我想一切都是注定的,亚丽丝444AP”那位小眼睛的男性成员说话了,“我抽查到了你的房间,我并没有预期过会在那里看到你的统一蘑菇,因为我从来没有在同盟会的聚会中见过你,也没有收到过任何通知要去你的公寓里收走蘑菇。但我就是见到它们在哪儿了,你知道吗,这让我非常兴奋,就像古代的寻宝者们发现了宝藏,这意味着我们同盟会又将加入一位新成员。”

“像山本069AP这样的行动部成员我们有好几个,他们不会上报任何人给统一终端,所有有异样的成员都会马上通知天鹅,而天鹅会调动一切的人员安排这位成员跟同盟会的成员会面。”朱尔说到。

“所以就像我们的碰面,在古代书籍部,原来天鹅早就安排好了,那是对你一次考核。”姆丽说。

“考核?”我说。

“是的。每个新加入的成员都有一个考核,全是随机进行的,目的是要观察他们对非常规事件的反应,而如果他们的反应足够地……怎么说……”

“异端?”我补充姆丽的话。

“是的!没错!如果这些成员的反应看起来跟统一家庭的常规行为完全不一样,那么他就可以加入我们。”

“所以同盟会这个秘密组织所做的事情完全背离统一家庭,而目的是为了实现真正的平等。所以说,同盟会的组织,是为了要……革命?”我说。

“非常有趣,亚丽丝444AP。你的语言系统听起来很不一样,我还没有见过哪个成员轻易地就是说出‘异端’和‘革命’这两个词,这两个词在统一家庭几乎消失匿迹了,谁都不敢说这样的话不是吗?或者谁懂得说这样的话呢?如果我们的脑袋里从来不存在‘正统’的另一面,如果我们从来没被训练过辩证式的思考,如果我们从来只能看见完美和快乐。”天鹅笑着注视我,这个笑跟魏玛的不一样,哪个笑更好一些呢?我说不上来,或者哪个笑看上去更可靠一些呢?我也无法分辨。

我假装这是一个并不需要回答的问题。倘若解释起来就说来话长了,而且我并不希望在他们面前提起魏玛。我亲爱的未知的读者们,我这样的逻辑或许让人感觉很奇怪,但在我的观念中已经没有“正义”和“非正义”的区别了,谁都一样,每一个不同的接触都会将你带到下一条路。我没必要提起魏玛,魏玛是生命这条暗流的一端,而天鹅和同盟会又是另外的一端,也许到某个时候它们将汇集在一起。随波逐流,我又一次想到这个词,到它们汇集的时候再说,但不是现在。

“所以现在的聚会变得不一样了吗?”我问,“我的意思是,您刚才说的都是几个月之前的聚会模式。”

“你说得很好,亚丽丝。”天鹅说,“我很高兴你比我预期得要聪明得多。”

当你要预期一个人足够聪明的时候,通常是因为你希望他为你做某样事情。于是我还是问了那个同样的问题,“我要做什么?”这大概还是一个质问,对我也对同盟会的这些人。

“现在我们的人数已经足够庞大了,是时候开展下一步的计划了。而且也许你自己也能察觉,离开统一蘑菇的你异常地平静,似乎这些蘑菇并不能在你身上起什么作用,我想也许你很特别亚丽丝444AP。”天鹅说。

“引诱”这是我脑海中出现的词语。如果某个人很特别,那么他就必须去完成那些被指派的任务,为的只是将“特别”这个虚构的形象变得更真实,于是“特别”也成为了一种对其宿主的控制。但不管怎样,对于天鹅即将发出来的指令我还是会照做,要不然我就得回去过我那个无法再假装正常的生活,过不了多久就会有其他的人或者事将我拉到另一条的暗流中,我加入到任何的一种流动中都可以,我只需要等着事情自己暴露出来就好了。

“所以我要做些什么?”这两天我仿佛是一直在重复这句同样的话。如果我是英雄或者智者,那么我就不会一再地问这个问题,我一直期待着指令。所以很显然,我从来没哟考虑过自己想要什么,一直都是别人想要我做什么。所以当我听到“必须”“应当”这样的词语的时候,最好想想是什么在控制着整个局势,让我不能不做的。

没有绳索,没有威迫式的恐吓,但我还是会一步一步地走入一种隐形的控制之中,尽管我已经明确地感觉这种控制的存在了。我亲爱的未知的读者,不要将我嘲笑为愚蠢,也不要以为你自己的生命没有被什么控制着,控制无处不在,我唯一能做的就是不再抵抗,或者不再假装自己做了某个聪明的选择。

剧情跳到稍微远一点,朱尔提议说我先应该为自己起一个名字,这些同盟会的成员们,他们只用名字互相称呼,以此来抗议统一家庭对人的同质化。有些名字听起来很奇怪,那位小眼睛的名叫山本的成员在这里叫 “狂风”,朱尔和姆丽则叫做“大点”和“小点”。而天鹅的真是名号,则是伊顿ED,他现在是行动部的主管,在此之前他是白社里的研究员。从来没有人见过伊顿ED,为了确保部门的神秘感,历届的行动部主管都不会在公开场合露面。行动部的人就像是黑暗中的伏击者,悄悄地监视着人们,静待时机,捕获猎物。

“你也应该给自己取一个名字,亚丽丝。”朱尔说。

“呃……名字?那么就叫亚丽丝可以吗?”我说。

“叫亚丽丝当然可以,不过跟我们的信奉有些冲突,我们信奉自由,摆脱统一家庭的操控。不是吗?就像你当初不吃那些蘑菇一样。统一家庭的名号,是自由的敌人!”山本说。

“嗯,我不确定,改名字对摆脱控制是否有帮助。该被控制的还是会被控制,就像学院部对劳动前成员鼓吹雌雄同体,弱化女性特质,对古人类社会的男权宣战,其实这样的做法更强化了男性对女性的优越地位。”我说。

伊顿微笑地点头。

“大家注意了,我们还有30分钟。”姆丽说。

未完,待

.恋爱的犀牛 .

性感神秘的女孩明明在年轻人马路面前出现的一瞬间,马路的生活彻底改变了。明明有着不可思议的铁石心肠无论是鲜花、誓言、还是肉体的亲昵都不能改变,马路做了能做的一切,一次意外的巨奖看来能够使他获得明明,结果只是让他陷入更深的绝望。四处乱窜的推销员“牙刷”为马路找来妙龄女郎红红和莉莉,又导演了一场荒唐闹剧。

马路的狂使恋爱指导员的理论彻底崩。

在一个犀牛嚎叫的夜晚,马路以爱情的名义将明明绑架……

Vol.27

[ 恋爱的犀牛 — 肖鼎臣朗读 ]

◪

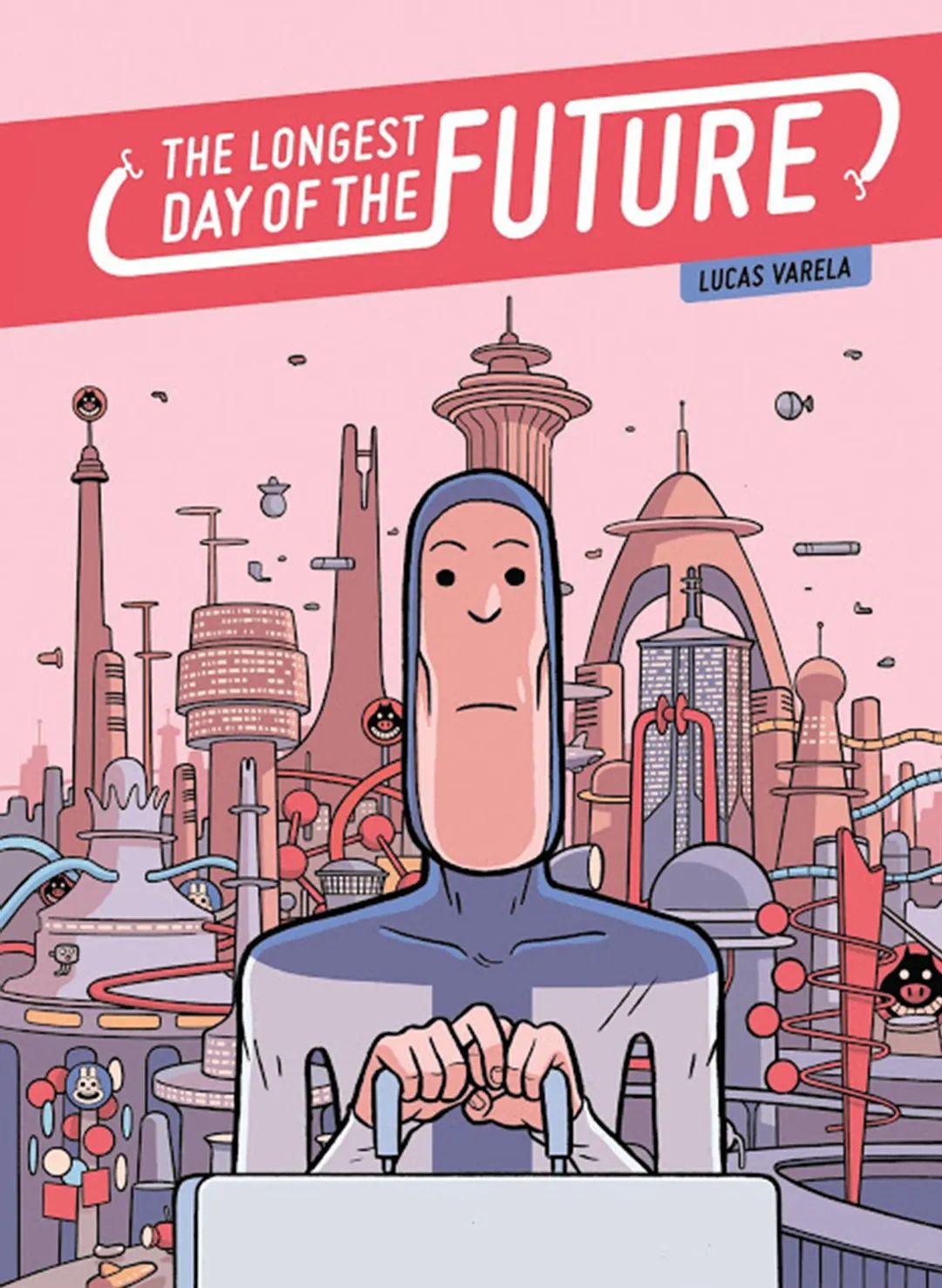

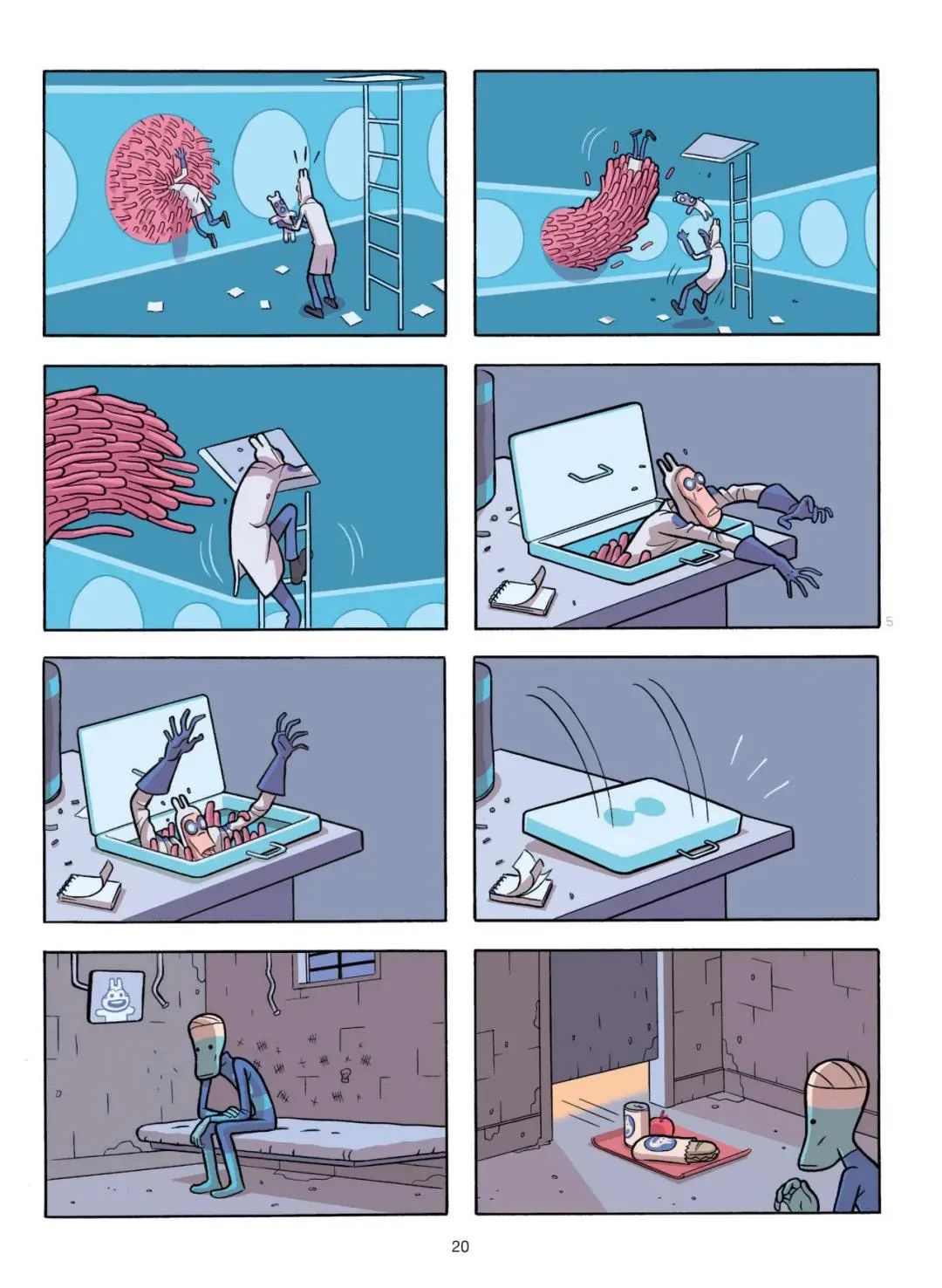

.未来最长的一天 .

(2)

(3)

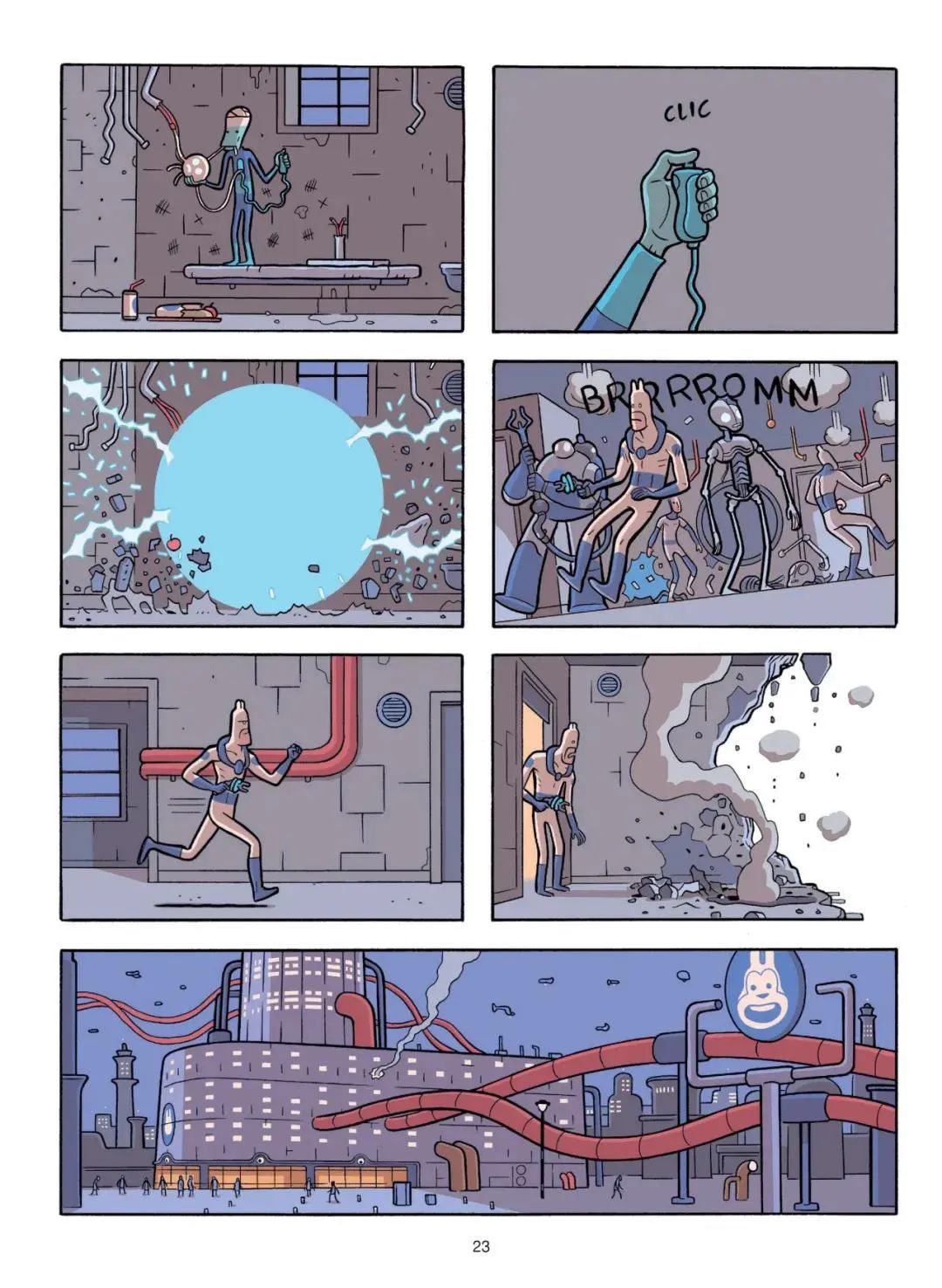

.林璎:强烈而清晰的洞察力 .

林璎:强烈而清晰的洞察力

Maya Lin: A Strong Clear Vision (1994)

导演: 弗雷达·李·莫克

编剧: 弗雷达·李·莫克

主演: 林璎

类型: 纪录片 / 传记

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 1995-11-10

片长: 105 分钟

林璎作品“越战纪念碑” 概念稿

从战争到民权,从女权到种族平等,针对美国的历史性议题,她又先后创作了“民权运动纪念碑”、耶鲁“妇女之桌”,以及为纪念美洲印第安原住民创作的7件雕塑装置组合“汇流”。

林璎与越战纪念碑

在进入公众视野前大家都不知道她有一个对中国古建筑做出过杰出贡献的姑姑(林徽因)和姑父(梁思成)。1987年,28岁的林璎,成为耶鲁大学有史以来最年轻的博士。毕业典礼上,她以“艺术与社会的密切关系”为题,作了一场精彩演讲。40岁时她被美国《亚裔杂志》评选为过去十年最具影响力的百名亚裔人士之一;46岁时她和希拉里·克林顿等人一同入选全美妇女名人堂;50岁荣获美国官方给予艺术家的最高荣誉“美国国家艺术勋章”,57岁荣获“总统自由勋章”,两次接受奥巴马总统亲自为她授勋。

◑

-END-

《花卷》,广州:CICINNUSART.[401]

2019年9月5日

出品:CICINNUS & 角刀牛

主编:FaYe-LaY

执行主编:角刀牛

花卷 • Vol.27

抽屉里的温室箱